Je n’avais pas beaucoup d’amis. En fait, je n’en ai jamais eu. (p. 26)

Les gens qui commencent à jouer dans un groupe comme les Ramones ne viennent pas d’un milieu stable et confortable, sinon, ils choisiraient une forme artistique plus civilisée. (p. 56)

C’est quoi ce bouquin ? Une autobiographie musicale ? Une profession de foi ? Non, un des ces « bizarres brûlots des rescapés du grand huit binaire » comme l’annonce Philippe Manœuvre dans la préface. Un récit vif et cinglant comme une bouteille de speed à la mer pour tenter de sortir du tunnel dans lequel on est né et que l’on s’est imposé à soi-même au fil du temps. Comment définir ce récit ? Comme le cri vengeur du petit berlinois enveloppé de violences, la description chaotique d’un milieu rock’n’drugs, la commedia dell’arte des bas fonds new-yorkais de la fin des années 1970. Ce livre est une bavure, un exutoire, un condensé de dégringolades, une promesse de l’absurde de la vie :

Mon nom est Dee Dee Ramone. Des drogues, de l’alcool, et des putes, voilà avec quoi je joue. Je suis dans tous les plans coke, bière, beu, vin, meufs en minijupe. Et aussi, la dope, le Valium et les tranquillisants (p. 228).

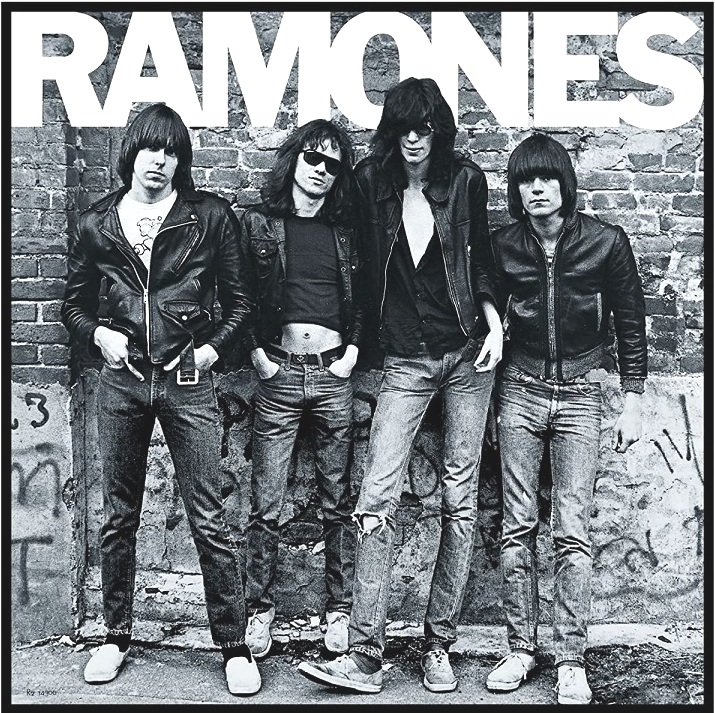

Je n’ai vu les Ramones sur scène qu’une fois dans ma vie, en 1978 au Bataclan. C’était une boule de feu d’énergie, un commando rock bien réglé pour nous assommer, une charge walkirique de « One, chew, few, faw » courts et successifs. Une heure de musique « rien à foutre de tout », carrée et militaire. Un scud, pardon une rocket antisoviétique contre l’ennui et une bouffée de refrains accrocheurs jusqu’au « Gabba Gabba Hey » final scandés par des teenagers en délire. L’image lisse d’un gang uni sûr de son coup comme dans ce concert de 1977 au Rainbow à Londres (vidéo ci-dessous). A part les quelques idées reçues sur la crétinisation avancée de ce groupe (sans doute due au caractère particulier de Johnny), je ne connaissais pas cette histoire. Mais je me doutais bien que derrière cette image carrée c’était plus destroy comme le New York de la fin des années 1970, un Taxi Driver comme illustration, un L.A.M.F. (littéralement « comme un enculé de sa mère ») des Heartbreakers comme fond musical, et aussi dangereux qu’un concert réussi de Suicide, flippant comme les « Chinese Rocks », les fameux « cailloux chinois » (p. 87-88) qui irriguent la scène et la rue. Plongée dans le New York de The Joker (vous l’avez vu ?) entre désœuvrement, pauvreté, drogues, psychiatrie et violence.

A travers ce récit autobiographique, Dee Dee nous conte l’envers de l’histoire des Ramones. Ses coulisses personnelles. Au delà de l’image façonnée par les disques, difficile d’imaginer un tel désastre individuel pour un tel destin collectif. Un destin sous le sceau de l’héroïne qui vous met en esclavage. Dee Dee nous en donne une belle mis en garde en connaissance de cause :

Le LSD, c’était marrant. J’en ai pris des centaines de fois, mais ça n’était pourtant pas vraiment mon truc. C’était l’héroïne qui devrait bouleverser ma vie. J’ai très vite capté que le gros problème avec les narcotiques, c’est que ça avait tendance à faire de vous un délinquant. Dès que tu commençais à prendre de l’héro, tu devenais accro, et, rapidement, tu étais esclave de la came. Tôt ou tard, tu finissais par mener une double vie. Tu commençais à raconter des mensonges pour avoir ta drogue et des dollars, jusqu’à te consumer intégralement dans l’expérience et devenir quelqu’un d’autre, un criminel, un désaxé. Une fois que l’héro t’as mis le grappin dessus, elle te fera faire n’importe quoi, légal, illégal, tout sera bon pour avoir ton shoot (p. 40)

Chacun qui a connu et perdu un.e ami.e tombé dans la poudre ne peut que valider cette assertion. L’histoire commence donc sous cette enclume que Dee Dee décrypte plus loin comme un expert en pointant le rôle de la CIA auprès des seigneurs de l’opium :

Je me demande toujours s’il n’y a pas eu un plan, émanant de quelque part, pour foutre en l’air une certaine catégorie de gens en Amérique. Si on n’a pas sciemment laissé la dope entrer et se répandre, pour détruire les crétins dans mon genre, ceux qui pouvaient être considérés comme un fardeau. […] C’est salement décevant quand on a que 16 ans, de comprendre que tout est complètement pourri et que ça ne s’arrangera pas (p. 43-44).

Ce récit haletant qui se boit comme un flacon de Méthadone en cure de désintoxication est à la fois brouillon et très structuré sans doute par la co-écriture de Véronique Kofman. L’ouvrage se divise en cinq grandes parties racontant chacune une période de la vie de Dee Dee. A travers des sortes de flashs tirés de sa mémoire vacillante, non dénuée de trous, on voyage dans une enfance brutale et sordide, fondatrice de la violence à venir, celle d’un groupe improbable nommé Les Ramones presque par hasard. Dee Dee, bassiste, en est un des piliers, un auteur-compositeur talentueux et inspiré en prise avec son tourment et son temps… Il raconte la création du groupe, ses rapports avec Johnny, le rocker conservateur admirateur de Reagan, avec Joey et Mark le batteur « tête de poulet » (lisez bien ce passage p. 136) qui remplacera Tommy le premier d’une série. On croise aussi ses copines, Connie « aussi folle que moi » dit-il (p. 83), une go-go danseuse bagarreuse flanquée d’un junkie (ce qu’était Dee Dee) et Arturo Vega, une « tartouze latino, la mère diabolique des Ramones » (p. 97).

On part en tournée aux States puis en Europe et dans le Monde jusqu’en Argentine, 17 années de concerts et d’excès de stupéfiants qui mène Dee Dee chez les dingos en psychiatrie. Les albums se succèdent et le citron est pressé par les compagnies de disques mais Dee Dee n’en parle pas trop. Il n’a d’ailleurs pas une idée très précise du temps qui passe. Trop intoxiqué, il est prisonnier des Ramones, sa seule famille, nourrie par la haine et le mépris, son seul recours pour se procurer de la monnaie et néanmoins du sens à son existence. Une vie brûlée, une bataille pourrie avec ses démons, jusqu’à la désintoxication et la rencontre de la jeune Barbara Zampini. Si l’histoire démarre par la haine, et se vautre dans l’agressivité entre frères Ramones, elle se termine plutôt bien pour Dee Dee. Sa détermination lui permet de faire un dernier pied de nez à ces anciens acolytes en n’allant pas jouer le has been sur scène lors du dernier concert de Buenos Aires. Il a quitté le groupe en 1989. Et ce bonheur qui arrive tardivement d’Argentine l’étonne presque. Comment peut-on s’enticher d’un type comme lui ? Il savoure néanmoins ce bonheur précaire mais, marqué à jamais, il reste sur ses gardes.

Au-delà de l’histoire personnelle, rocambolesque et dangereuse, c’est aussi l’histoire des relations humaines dans le milieu musical, égocentrisme, coups de gueule, beuveries, trahisons (le lot commun de bien des groupes). Au-delà de l’overdose de drogues et d’alcool qui donne au récit ce côté halluciné c’est l’histoire d’une autodestruction en règle, celle d’un milieu social marginal, d’une équipe d’exclus qui se réfugie dans son monde déjanté et qui le mette en scène. Vivre à 100 à l’heure en passant par toutes les étapes de la décadence, vols, violences, comportements suicidaires, inconscience des conséquences… Si l’univers de Dallas était impitoyable, celui de Dee Dee est pitoyable et fascinant. Comment ce New York délabré a-t-il pu produire autant de richesse artistique ? On le comprend encore lorsqu’il écrit le cercle vicieux de la création :

Quand j’ai commencé à prendre de la drogue, mon énergie maniaco-dépressive s’est transformée, j’ai arrêté les tics nerveux, taper avec un stylo sur les tables ou de faire des bruits de coucou, et je me suis senti inspiré pour écrire des chansons. J’étais prêt à prendre du LSD, du speed, de l’herbe, si nécessaire… Mon esprit était comme une bombe (p. 70).

Les « Chinese Rocks » sont autant le moteur que le poison. Son imagination explosive donne naissance aux plus beaux titres des Ramones co-signé avec Joey (p. 186-187). « Chinese Rocks » est écrit dans l’appartement de Debbie Harry, la chanteuse de Blondie mais le titre pour les « types de Norfolk Street »sera accaparé par les fabuleux Heartbreakers (p. 87-90). Puis la gratitude n’étant pas l’expression innée de ce groupe, Dee Dee se sent exploité. Son utilité se résume à écrire le plus de chansons possibles. Marky, le second batteur, lui rappelle dans un geste de compassion son rôle majeure au sein de la famille Ramones :

N’oublie pas Dee Dee, les bons petits lapins obtiennent les carottes. Et les carottes c’est délicieux. N’oublie pas que nous autres petits lapins, on a besoin de carottes. (p. 182).

L’ambiance n’y est plus, Dee Dee veut se débarrasser de cette corvée dont il se sent déjà déconnecté :

J’ai bien essayé de cacher mes sentiments du mieux possible, mais, au fond, je savais que je ne pourrais pas continuer comme ça pendant longtemps. On m’avait bien expliqué que les Ramones, c’était mon boulot – et qu’il fallait bien que je fasse mon boulot. Mais je me sentais abandonné, alors que c’était moi qui me tapais le plus gros du travail. Je détestais ça. Ils attendaient de moi que j’écrive chanson sur chanson, sans jamais me dire merci. Tout ce qu’ils avaient à me donner c’était un peu de leur mépris (p. 186).

Les Ramones sont devenus à la fois son gagne-pain et son tombeau. Sa drogue et sa destruction. Sa mission et sa haine.

Dans sa phase de résurrection, Dee Dee reste lucide sur sa propre déliquescence. Une chute libre les yeux grands ouverts. Ce qu’il faut faire à présent : « il fallait que je me tienne à distance de la drogue, de la prostitution, de la violence » ( p. 234) car New York est devenu vide, il s’en rend compte avec clarté : « Tous les gens que j’avais connus avaient foutu leur vie en l’air ou alors ils étaient morts » (p. 235).

Car ils sont tous partis : Stiv Bators (chanteur des Dead Boys), renversé par un taxi à Paris, décède le 3 juin 1990 des suites de cet accident (je m’en souviens car Patrick Mathé de New Rose m’avait annoncé la nouvelle). Johnny Thunders, guitariste de génie, dévasté par la dope et sans doute assassiné, est retrouvé mort le 15 juillet 1992 à l’âge de 38 ans. Jerry Nolan, son acolyte, batteur des New York Dolls et des Heartbreakers, est lui terrassé par une maladie infectieuse le 14 janvier 1992, à l’âge de 45 ans. Ces disparitions successives l’affectent profondément. Cependant, ces éclairs de lucidité sont clés pour envisager sa propre survivance et celle-ci viendra d’Amérique du Sud. On suit d’ailleurs Dee Dee au fil de ses multiples déménagements entre les États-Unis, l’Europe et l’Argentine comme un corbeau voyageur qui veut fuir la réalité de sa condition.

Son retrait des Ramones en 1989 met fin à son calvaire. Les Ramones sont dissous en 1996 après 22 ans d’existence et plus de 2000 concerts. Mais la mort trace son sillon, Joey Ramone décède d’un lymphome, le 15 avril 2001 à 49 ans, Dee Dee le suit l’année suivante le 5 juin 2002 à la suite d’une ultime overdose inattendue. Il avait 50 ans. Puis Johnny, le guitariste imperturbable part à 55 ans le 15 septembre 2004 d’un cancer de la prostate. Tommy le premier batteur, le mec « normal » du groupe, décède plus tard le 11 juillet 2014 à l’âge de 65 ans. Le second batteur Marky (né en 1952, celui qui faisait sa tête de poulet le cul en l’air) sauve sa peau mais c’en est fini du groupe. Chinese Rocks ravageurs.

La lecture de cette dérive recomposée offre le background indispensable pour comprendre les textes des Ramones, entre volonté de destruction, propension à l’autodestruction, pax americana ironique, amours dévastés, envies de tout et de rien « foutez-moi la paix », et témoignage de la vie quotidienne new-yorkaise de la marge. Un récit existentiel et essentiel sur un groupe désormais gravé dans l’histoire du rock grâce à ou à cause de ses Chinese Rocks maléfiques et d’une osmose tumultueuse entre ses membres.

Enfin, la traduction de Virginie Despentes, autrice de Vernon Subutex dont le destin est finalement assez Ramones (vol. 1), est libre et bien menée. D’ailleurs, elle s’en fout un peu comme elle nous le rappelle en note page 242 : « Faites pas chier avec les traductions des textes de chansons, si vous croyez que c’est facile… ». Pour finir, l’ouvrage original intitulé Poison Heart. Surviving te Ramones (1997) a connu une nouvelle version augmentée et non traduite en 2000 (troisième édition de 2016, préfacée par Joan Jett !) ré-intitulée Lobotomy. Imparable ! Toujours une question de survie.

FX

Réf. : Dee Dee Ramone, avec Véronica Kofman, Mort aux Ramones, Vauvert, Éditions Au diable vauvert, 2002. Traduit de l’américain par Virginie Despentes, préface de Philippe Manoeuvre.